Concetto di città ideale

«(...) artefatto

architettonico capace di razionalizzare l’ambiente naturale in modo da rendere

lo spazio edificato ideale nel realizzare al meglio quella serie di particolari

funzioni per cui è stato progettato»

[F. MORISCO, Variazione dei principi architettonici in Italia: l’ideale

artistico del Cinquecento (…), in LeCorti e la Città Ideale, Atti del Convegno, Urbino, 15-16-17 novembre

2002, a c. di G. MORISCO - A. CALANCHI, Fasano, Schena, 2004, p.183).

Vedi anche "La

Città ideale in tre dipinti del Rinascimento"

da Dalla città ideale alla smart city.

«Giulio Carlo Argan (…) era dell’avviso che il concetto di città ideale, così come definito nel corso del Rinascimento, avesse avuto modo di concretarsi pienamente solo con l’affermazione delle monarchie assolute; egli infatti riteneva che solo i re del XVIII secolo potessero disporre, diversamente dai signori e dai principi che li avevano preceduti un secolo e mezzo prima, delle risorse economiche e degli strumenti coercitivi (burocrazia ed eserciti) indispensabili per poter trasformare in realtà quelle che sovente erano semplici, per quanto geniali, idee sulla carta.

All’obiezione (…) che accanto alle numerose speculazioni rimaste fissate nelle pagine di un libro o nei progetti dei suoi ideatori vi fossero pure state concrete realizzazioni, Argan rispondeva che nella maggior parti dei casi si trattava di progetti “abortiti”: tanto quelle città pensate per testimoniare, accanto allo splendore politico-culturale del Rinascimento, la magnificenza dei suoi signori / fondatori (quali Sabbioneta o Pienza), quanto quelle investite di funzioni prettamente militari (è il caso di Eliopoli – Terra del Sole e di Palmanova), si dimostrarono alla prova dei fatti “città morte”, incapaci cioè di sopravvivere e crescere in seguito alla dipartita dei propri “fondatori” (rispettivamente Vespasiano Gonzaga, papa Pio II e Cosimo I de’ Medici nei casi ricordati), non tanto dal punto di vista urbanistico ma soprattutto sotto il profilo socio-economico.»

[vedi cit. “Dalla

città ideale alla smart city. Una riflessione sul ruolo degli archivi” in Il Mondo degli Archivi - testo di Simone Vettore]

[vedi cit. testo integrale in PDF]

Una sintesi sull'argomento

ci viene proposta da Carla Giuseppina Romby, una dei maggiori esperti in storia

dell'architettura e delle città fra Medievo ed Età Moderna con particolare

riferimento all'area fiorentina e toscana:

Città ideale «(...) Verso la metà del Quattrocento, soprattutto

in ambito italiano, architetti, ingegneri, artisti, letterati e filosofi,

muovendo dalla convinzione che l’organismo urbano potesse essere considerato un

insieme, e dunque perfettamente progettabile in ogni sua parte, elaborarono una

serie di trattati che univano ad una diffusa istanza di aggiornamento della

città medievale più generali proposte per un miglioramento delle condizioni di

vita dei ceti urbani, ancorché segnati dall’assolutismo dei governi signorili e

principeschi.

Una sintesi sull'argomento

ci viene proposta da Carla Giuseppina Romby, una dei maggiori esperti in storia

dell'architettura e delle città fra Medievo ed Età Moderna con particolare

riferimento all'area fiorentina e toscana:

Città ideale «(...) Verso la metà del Quattrocento, soprattutto

in ambito italiano, architetti, ingegneri, artisti, letterati e filosofi,

muovendo dalla convinzione che l’organismo urbano potesse essere considerato un

insieme, e dunque perfettamente progettabile in ogni sua parte, elaborarono una

serie di trattati che univano ad una diffusa istanza di aggiornamento della

città medievale più generali proposte per un miglioramento delle condizioni di

vita dei ceti urbani, ancorché segnati dall’assolutismo dei governi signorili e

principeschi.

Si deve a Leon Battista

Alberti (1404-1472) la messa a punto dell’impianto teorico dell’attività

progettuale (De re aedificatoria, 1450-52) riferita al singolo edificio come

alla intera città intesa come “grande casa”. Nei trattati di Antonio Averlino

detto Filarete (1400-1469) e Francesco di Giorgio Martini (1432-1502) si

affrontano i temi più pressanti della difesa, dell’igiene e dell’ordine urbano

mentre Leonardo da Vinci (1452-1519) propone una articolazione della città su

più livelli cui corrisponderebbero diversificate funzioni.

Si deve a Leon Battista

Alberti (1404-1472) la messa a punto dell’impianto teorico dell’attività

progettuale (De re aedificatoria, 1450-52) riferita al singolo edificio come

alla intera città intesa come “grande casa”. Nei trattati di Antonio Averlino

detto Filarete (1400-1469) e Francesco di Giorgio Martini (1432-1502) si

affrontano i temi più pressanti della difesa, dell’igiene e dell’ordine urbano

mentre Leonardo da Vinci (1452-1519) propone una articolazione della città su

più livelli cui corrisponderebbero diversificate funzioni.

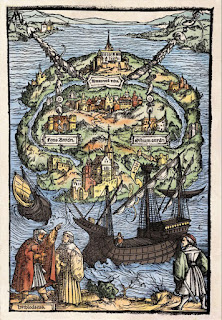

La prima metà del Cinquecento conosce una crescita della trattatistica sulla progettazione della città cui danno significativo contributo le opere di Fra Giocondo (1511), Albrecht Dürer (1527), Pietro Cataneo (1554), ma l’apporto decisivo è fornito da Tommaso Moro che pubblica (1516) il suo Libellus de nova insula Utopia e propone una possibile coincidenza tra la città e la società “perfetta”.

Da tale matrice ricca di

fermenti di rinnovamento sociale prendono le mosse variegati trattati italiani

del secondo ‘500 improntati sempre di più alla formulazione di città ideali con

significative implicazioni di egualitarismo, come quella descritta da Anton

Francesco Doni (I mondi celesti, 1552), da Francesco Patrizi (La città felice,

1553) e da Ludovico Agostini (La repubblica immaginaria, 1573).

Da tale matrice ricca di

fermenti di rinnovamento sociale prendono le mosse variegati trattati italiani

del secondo ‘500 improntati sempre di più alla formulazione di città ideali con

significative implicazioni di egualitarismo, come quella descritta da Anton

Francesco Doni (I mondi celesti, 1552), da Francesco Patrizi (La città felice,

1553) e da Ludovico Agostini (La repubblica immaginaria, 1573).

In parallelo si sviluppa una trattatistica specializzata nella formulazione di città militari e destinata ad una fortunata diffusione in Europa; fra i teorici delle fortificazioni si ricordano Bonaiuto Lorini (1540-1611), Francesco de Marchi (1504-76), Gerolamo Maggi (1523-72), Giacomo Castriotto (1510-63) e Mario Giulio Savorgnan (1513-74). Più attenti alle tipologie degli edifici sono invece i trattati di Bartolomeo Ammannati (La città, 1550) e Giorgio Vasari il Giovane (La città ideale, 1598). Una città volutamente immaginaria è, infine, quella descritta da Tommaso Campanella (La città del sole, 1602) (...)»

città ideale - città utopiche

«L’ambiguo

mito della “città ideale” costituisce uno dei temi più affascinanti e

suggestivi di tutto il Rinascimento, che si manifesta attraverso una

molteplicità di astratte elaborazioni

urbanistiche e solenni rappresentazioni pittoriche,

nonché in pochi episodi concreti, assai diversi tra loro, ma tutti accomunati

dall’istanza di dover manifestare il prestigio del signore locale attraverso

un’opera assolutamente moderna benché legittimata dall’autorità dell’antico, in

una parola: umanistica. (...)

Protagonista indiscusso di questo processo è Leon Battista Alberti, la cui autorità riemerge costantemente nei diversi tentativi di recuperare gli elementi formali dell’architettura antica per riproporli nell’utopia estetico-sociale della “città ideale”, siano essi costituiti dal mero “pro-memoria” visivo delle Tavole urbinati, che dai tre concreti esperimenti di varia complessità intrapresi a Pienza, Urbino e Ferrara. (...)

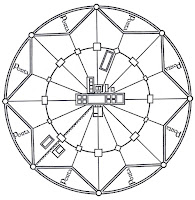

Ortogonalità e radiocentrismo

Il conflitto tra le diverse interpretazioni del testo vitruviano accompagna il dibattito teorico sulla città per tutto il Quattrocento e quando, nel secolo successivo, si consolida l’involuzione autoritaria nella conduzione politica, gli architetti tendono a interpretare il trattatista latino alla luce delle nuove esigenze derivanti dai progressi nel campo della tecnologia militare, sviluppando numerosi progetti in cui la “città ideale” tende paradossalmente a coincidere con la città fortificata realmente costruita e ad assumere, quasi esclusivamente, la tipologia stellare. (...)

|

Città ideale, 1450 ca. |

Prospettive ideali: le tavole di Urbino, Baltimora e Berlino

La “città ideale” prima di diventare un luogo fisico reale è un’espressione intellettuale, un’aspirazione astratta verso la perfezione geometrica e armonica del mondo, cosicché sono i pittori i primi mediatori tra la mente e il mondo reale, i primi a dipingere la scena dove si svolgono le azioni umane, anticipandone le fattezze in alcune visioni urbane,

note con il nome di “prospettive urbinati” per l’indiscussa provenienza geografica della più nota delle tre.»

[Tommaso Carrafiello in: Il Quattrocento, supplemento

al quotidiano "La Repubblica" 2006, fa parte di: "La storia

dell'arte", vol. 6, pp. 32-53 link

su academia.edu]

città ideale - simbologia del potere

-194.jpg)